- Янтарь с насекомыми – что это и как он появляется?

- Как в янтарь попадают насекомые?

- Разновидности инклюзов

- Исследования янтаря

- Методы изучения инклюзов

- Янтарь в палеонтологии

- Находки в застывшей смоле

- Инклюзы с животными

- Сколько стоит янтарь с включениями?

- Интересные факты об инклюзах

Удивительные динозавры – огромные и совсем крошечные, хищные и травоядные, с когтями и клыками, покрытые шипами и панцирями… Птицы с чешуёй и ящерицы с перьями… Необычные мотыльки, жуки, млекопитающие и рептилии… Пальмы на полюсе и тундровые растения вблизи экватора… Всё это и многое другое некогда существовало на Земле, но сейчас о головокружительном разнообразии видов напоминают лишь разрозненные останки. Впрочем, есть возможность увидеть частичку Природы почти такой же, как и в древности – и этот шанс дарят человечеству инклюзы, которым и посвящена наша статья!

Янтарь с насекомыми – что это и как он появляется?

Инклюзами (от лат. «inclusus» – «закрытый») называют кусочки окаменевшей смолы, в которых имеются биологические включения – представители флоры и фауны. Средний возраст подобных самородков – от 145 до 25 млн. лет, но порой встречаются и более старые самоцветы. Так, в 2009 г. в штате Иллинойс (США) обнаружили кабошон с микроорганизмами из триасового периода – а это значит, что ему исполнилось не менее 320 млн. лет!

Янтарь с инклюзом

Янтарь с инклюзом

Чаще всего инклюзы возникают из живицы доисторических сосен Pinus Succinifera – эти драгоценные камни, ещё именуемые сукцинитами, очень прозрачны, что позволяет сразу же заметить сторонние вкрапления. Множество вымерших членистоногих найдено в бирманском янтаре из северо-восточной Мьянмы. Создания из давно минувших эпох есть и в канадских сидеритах, и в ретинитах из Гренландии, Аляски и Сибири, и в ярких симетитах (Сицилия).

Тем не менее, инклюзы довольно редки. Количество самоцветов с «сюрпризами» не превышает 10% от общего количества добытых кабошонов.

Столь же уникальны и включения в каждом самородке – нельзя предсказать, что скрывается в том или ином кусочке застывшей смолы. Это делает подобные камни настоящим сокровищем!

Как в янтарь попадают насекомые?

Для того, чтобы живое существо застряло в капающей с дерева живице, она должна иметь определённую консистенцию – быть достаточно липкой, чтобы пленник не смог вырваться, но при этом текучей и однородной, чтобы полностью покрыть всё тельце, не оставляя зазоров и воздушных карманов. Важен и химический состав смолы – чтобы мумифицировать органику, глубоко проникая в ткани, она обязана заместить собой содержащуюся в объекте воду. Только при соблюдении таких условий инклюз будет прочным, качественным и не разрушится со временем. Однако древесный сок способен распределяться по-разному. В зависимости от этого выделяют следующие типы «ловушек»:

- липучка – живица, что стекает по коре, образуя потёки и сосульки. В подобных самородках чаще всего присутствуют крылатые или живущие на дереве насекомые, а ещё занесённые ветром птичьи перья, лепестки, споры;

- лава – сплошной поток смолы, который плавно обволакивал медленно двигающиеся (тли, верблюдки, короеды и мокрицы) либо неподвижные объекты (яйца, личинки);

- лужа – скопление живицы на почве, которое позже погрузилось вглубь земли и окаменело. Такие самоцветы, как правило, довольно крупны, благодаря чему в них спрятаны самые необычные реликты – от амеб до птиц и млекопитающих;

- капля – чрезвычайно редкая форма кабошона. Для её появления нужно, чтобы доисторические насекомые попали прямо под сгустки смолы, срывающиеся с высоких веток.

a - выделение смолы;

b - прилипание объекта;

c - погружение объекта в смолу.

Разновидности инклюзов

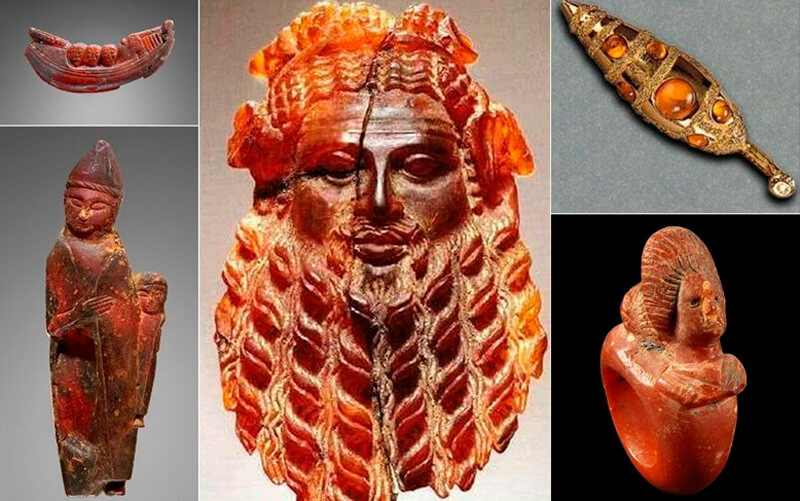

Клещи и стрекозы, змейки и ящерицы, пчёлы и скорпионы, листья и кусочки коры – чего только не находили в солнечных самоцветах. Чтобы облегчить распознавание удивительных вкраплений, было создано несколько классификаций:

- по происхождению: растительные (пыльца, споры, мох, семена, бутоны) и животные (насекомые, паукообразные, пресмыкающиеся, земноводные, моллюски);

- по размеру: микроинклюзы (менее 1 мм), мезоинклюзы (1-5 мм) и макроинклюзы (больше 6 мм);

- по состоянию: хорошо сохранившиеся (можно изучить мелкие детали строения заключённого внутри существа), разложившиеся (вокруг объекта имеются белёсые помутнения, пузырьки, пятна) и разрушенные.

|

|

| Сверчок в янтаре | Оса в янтаре |

Исследования янтаря

В дневниках знаменитого философа Иммануила Канта есть такое обращение к застывшей в самоцвете мухе: «О, если бы ты могла говорить – как бы изменилось наше знание о прошлом». В XVIII ст., при жизни мыслителя, подобные слова были лишь фантазией, но постепенно они воплотились в жизнь! Для современных специалистов каждый инклюз – шанс узнать нечто новое о вещах, которые давно исчезли с лица Земли.

Исследования янтаря

Исследования янтаря

Методы изучения инклюзов

Самыми ранними приёмами, которые использовались при работе с камнями, были огранка и полировка. Разумеется, так выявлялись только заметные невооружённым глазом включения, к тому же зачастую бесценные находки утрачивались из-за невнимательности или неосторожного движения мастера. После изобретения увеличительных стёкол естествоиспытатели рассмотрели и более миниатюрные объекты, но только в прозрачных самоцветах – матовые по-прежнему были недоступными. Уже в 1742 г. в Лейпциге опубликовали книгу Натана Зенделя, посвящённую вкраплениям в янтаре.

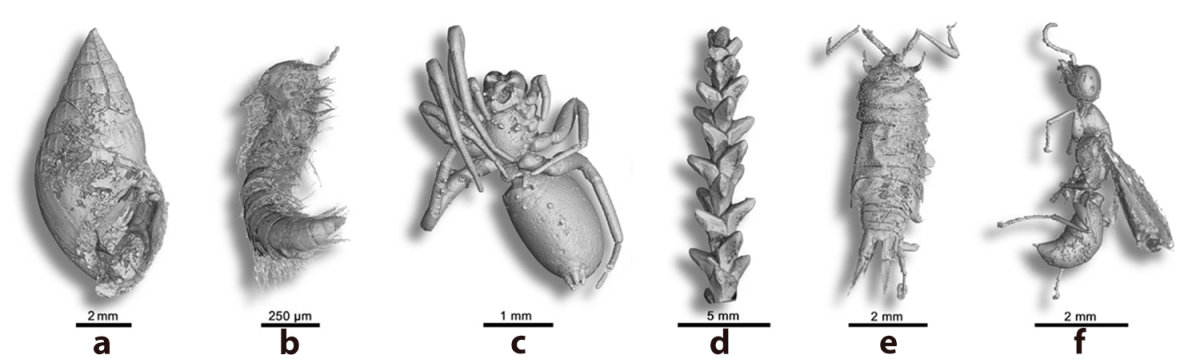

Двумерные изображения трехмерных моделей ископаемых организмов,

заключенных в непрозрачном янтаре

a - брюхоногий моллюск из семейства Ellobiidae;

b - многоножка из семейства Polyxenidae;

c - паук;

d - побег голосеменного растения из рода Glenrosa;

e - равноногое ракообразное из рода Ligia;

f - перепончатокрылое насекомое из семейства Falciformicidae

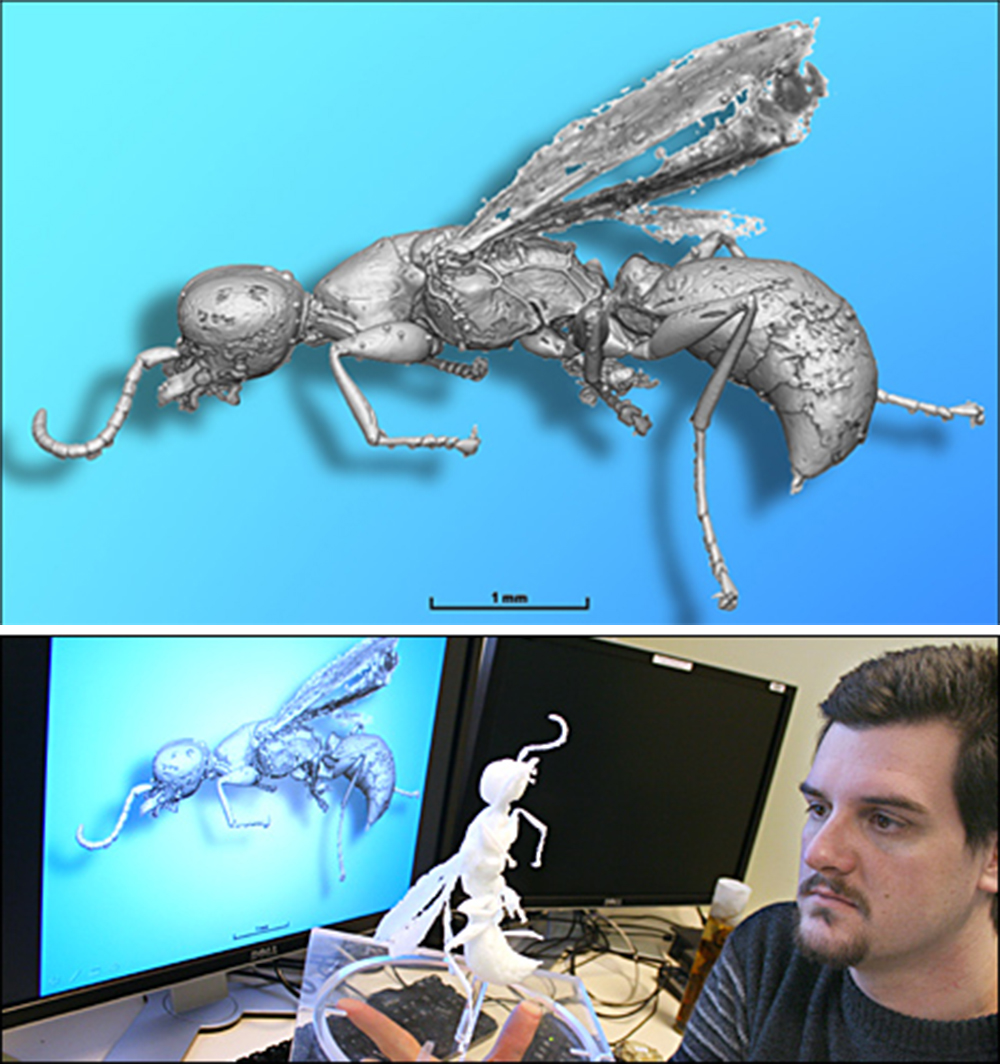

Виртуальная трехмерная модель ранее неизвестного науке

Виртуальная трехмерная модель ранее неизвестного науке

насекомого из семейства Falciformicidae

- Пропускающая фазово-контрастная микрорадиография и спектральный анализ не только создают объёмное изображение объекта, но и восстанавливают его изначальный окрас!

- Рентгеновские лучи и микроскопы открыли перед исследователями новые горизонты. Теперь они могли проникнуть вглубь кабошонов и увидеть там чудесных существ.

- Компьютерная томография позволила получить детальные фото и 3D-модели инклюзов.

- Радиоуглеродный анализ облегчает датировку застывшей смолы – возраст кабошона определяют по количеству изотопов углерода-14. Кроме того, для подобных целей применяют и так называемый «календарь геологов», опирающийся на найденные в самоцветах останки.

Изображение фрагмента непрозрачного янтаря, полученное с помощью:

Изображение фрагмента непрозрачного янтаря, полученное с помощью:

a - поглощающей микрорадиографии;

b - пропускающей фазово-контрастной микрорадиографии.

Янтарь в палеонтологии

Значимость реликтов, скрывающихся в застывшей смоле, трудно переоценить. Только в ХХ ст. из драгоценных камней извлекли до 4 тыс. ископаемых видов животных и около 200 вымерших растений. Подобные экземпляры, ещё известные как голотипы, сравнивают с теми, которые существуют сейчас. Так можно постичь прихотливые пути эволюции, установить, какие характерные особенности сохранились до наших дней, а какие оказались неэффективными и не прошли естественный отбор.

Кроме того, посредством инклюзов изучают климат мелового и палеогенового периодов. К примеру, насекомые в янтаре из полесского и балтийского месторождений нынче встречаются лишь в субтропиках и тропиках – в частности, потомки пауков из рода Archaea, обитавших в Европе, переселились в Австралию и Новую Зеландию. Ещё в отечественных кабошонах присутствуют пальмовые листья, теплолюбивые мхи, хвощи и лепестки орхидей. Это свидетельствует о том, что некогда в этих широтах росли тропические леса! А пузырьки воздуха в солнечных самоцветах проясняют состав доисторической атмосферы – в ней было всего 10-15% кислорода и много углекислого газа.

Доисторические муравьи в янтаре

Доисторические муравьи в янтаре

Благодаря тому, что жидкая живица покрывала большие участки коры и почвы, в ней иногда оставались целые скопления живых организмов – и подобные драгоценные камни наглядно демонстрируют их поведение и взаимоотношения! Так, в кабошоне из Германии застыла целая колония муравьев – 2 тыс. взрослых особей, причём некоторые из них несут личинки или добычу. Часто попадаются самородки с плетущими ловчую сеть, охотящимися или спаривающимися пауками. В кусочке янтаря из Мьянмы прячется муха, из чьей головогруди наполовину вылез паразит – личинка веерокрылого насекомого. А самоцвет возрастом в 44 млн. лет хранит в себе напряжённую сцену борьбы, где хищная мантиспа впилась в спину паука.

Находки в застывшей смоле

Как уже рассказывалось выше, инклюзы делятся на ботанические и зоологические. Хотя первые и встречаются гораздо реже, они неплохо отражают экосистему тех времён. В неё входили как хвойные растения – сосны, туи, кедры, араукарии, болотные кипарисы – так и лиственные (каштаны, пальмы, клены, ивы). Почти во всех драгоценных камнях есть дубовая пыльца – а значит, тогда эти деревья были очень широко распространены в Европе. Интересен эксклюзивный кабошон, принадлежащий энтомологу Дж. Пойнару (США) – в нём застыло целое соцветие, возраст которого превышает 100 млн. лет. А в самородке эпохи олигоцена (33,9-23,03 млн. лет до н. э.) скрывается побег роридулы, родственной охотящейся на комаров росянке.

|

|

| Зоологический инклюз | Ботанический инклюз |

Инклюзы с животными

Такие кусочки янтаря куда более щедры на сюрпризы. Чаще всего в окаменевшей живице прячутся членистоногие: описан 51 вид бабочек, почти 1000 разных типов пауков, среди которых и гигантские Sparassidae с размахом лап в 25-30 см, 13 родов тараканов и 12 – лжескорпионов, 29 семейств клещей. Меньше всего изменились представители коллембол, или ногохвосток (маленькие бескрылые жучки), цикад и ручейников – на многих фото с насекомыми их почти невозможно отличить от современных.

А вот животным покрупнее – рептилиям, пресмыкающимся и млекопитающим – почти всегда удавалось вырваться из смоляной ловушки, оставив там разве что пару чешуек или клок шерсти. Именно так эксперты определили, что мышевидные грызуны палеогенового периода страдали от клещей и блох – прилипшие волоски с их шкур просто унизаны яйцами и взрослыми паразитами.

Застывший в янтаре птенец возрастом 99 млн. лет

Застывший в янтаре птенец возрастом 99 млн. лет

Исключение составляли маленькие либо ослабленные экземпляры. Так, в 2015 г. китайский палеонтолог Сид Лин добыл самородок с крошечным энанциорнисом – переходным звеном между птицей и динозавром. Вероятно, животное только что вылупилось, но не удержалось в гнезде и упало прямо в лужу живицы. Этому же учёному посчастливилось купить на рынке драгоценный камень с хвостом теропода – позвоночного хищника размером с воробья.

Реконструкция птенца энанциорнисовой птицы длинной 6 см.

Реконструкция птенца энанциорнисовой птицы длинной 6 см.

Сколько стоит янтарь с включениями?

Его ценность зависит от того, сколько похожих инклюзов имеется в распоряжении палеонтологов. К примеру, в начале ХХІ ст. настоящий фурор произвёл кабошон из коллекции Орегонского университета, в котором обнаружили доисторическую пчелу, ведь это единственная подобная находка. А за самоцвет с лягушкой из Доминиканской Республики в 1997 г. заплатили свыше 50 тыс. $. Кроме того, в мире есть всего 30-40 натуральных кусочков застывшей смолы со скорпионами и 10-20 – с ящерицами, что делает такие самородки очень дорогими.

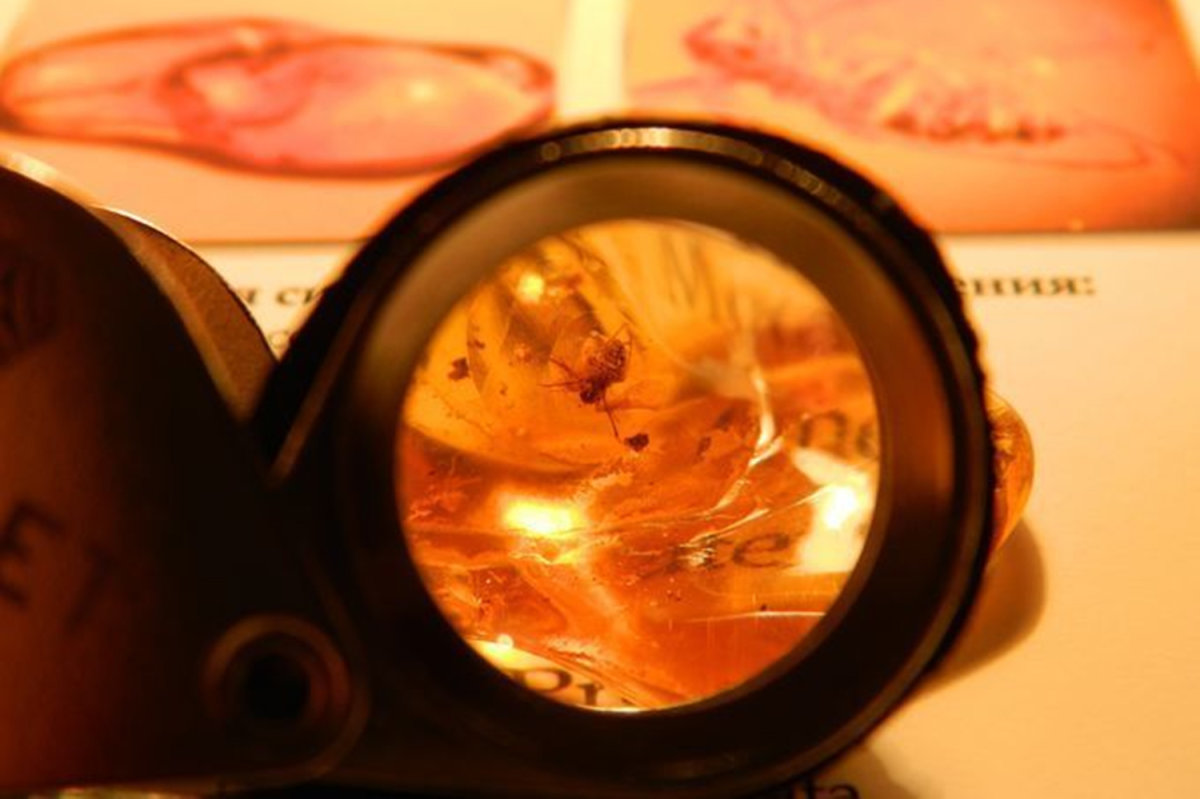

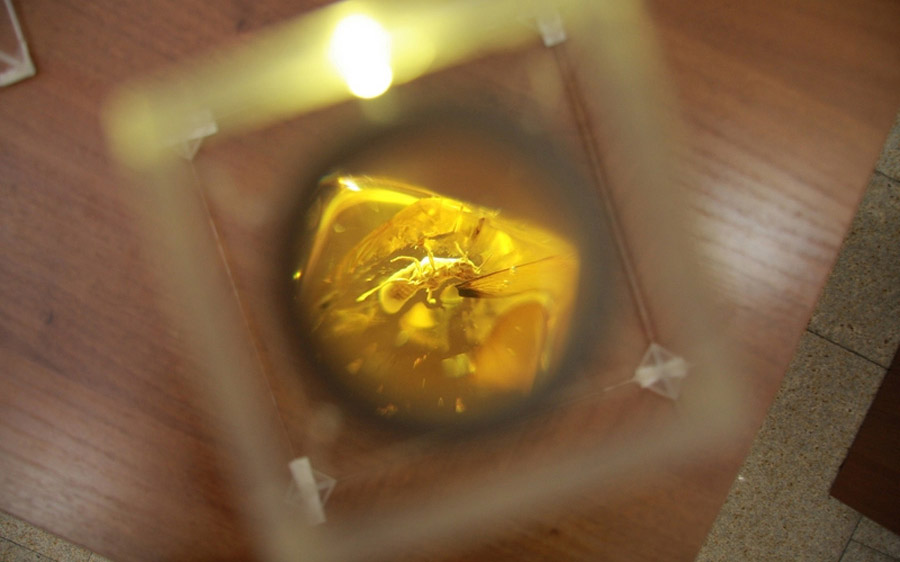

Инклюз через увеличительное стёкло

Инклюз через увеличительное стёкло

Значение имеет и целостность драгоценных камней: они тускнеют и портятся как из-за природных причин (окисления, выветривания, контакта с агрессивными химическими веществами), так и вследствие неосторожного обращения. Поэтому хорошо сохранившиеся самоцветы чрезвычайно ценны! И лучшим из них, несомненно, является кабошон с бабочкой из Доминиканской Республики. Прозрачная смола функционирует как линза, позволяя рассмотреть каждую чешуйку на огромных (их размах – до 15 см!) крыльях.

К сожалению, из-за высокого спроса такие драгоценные камни часто подделывают, запрессовывая нужный объект в пластмассу, эпоксидную смолу или стекло. Поэтому следует тщательно изучать репутацию компании, где Вы собираетесь приобрести янтарь с насекомыми. Купить же природные кабошоны с животными и вовсе почти невозможно.

|

|

| Болотный жук в янтаре | Многоножка в янтаре |

Интересные факты об инклюзах

Самое крупное собрание самородков с вкраплениями раньше располагалось в Кёнигсбергском университете Альбертина и насчитывало до 100 тыс. экспонатов, но после революции львиную долю кабошонов вывезли. Интересные коллекции есть также в Палангском (Литва), Гданьском (Польша) и Калининградском (Россия) музеях.

Самоцветы, в которых сохранилась частичка доисторического мира, всегда будоражили человеческое воображение. Понять, откуда в янтаре насекомое, пытались не только естествоиспытатели, но и философы, и писатели. Так, в I ст. самородки с включениями воспел древнеримский поэт Марк Валерий Марциал:

«Ползал пока муравей в тени Фаэтонова древа,

Капнул янтарь и обвил тонкое тельце его.

Так, при жизни своей презираемый всеми недавно,

Собственной смерти ценой стал драгоценностью он».

|

|

| Болотный жук в янтаре | Тля в янтаре |

Но самым известным произведением об инклюзах стал научно-фантастический роман М. Крайтона «Парк Юрского периода» и снятый по его мотивам фильм С. Спилберга. Они основаны на популярной в 1970-80 гг. теории: исследователи верили, что из кабошонов можно извлечь ДНК вымерших животных. Началась настоящая «янтарная лихорадка»: цена застывшей смолы с включениями взлетела во много раз, ведь её скупали как государственные лаборатории, так и частные фирмы.

Однако в 1997 г. гипотезу опроверг Дж. Остин из Британского музея и его коллеги из Манчестерского университета – они доказали, что период полураспада ДНК равен всего 521 году, тогда как солнечные самоцветы гораздо старше. Все успешные пробы получались из-за неаккуратности экспериментаторов, загрязнявших взятые образцы спорами плесени, пылью и даже отшелушившимися фрагментами собственной кожи.

Янтарное ископаемое

Янтарное ископаемое

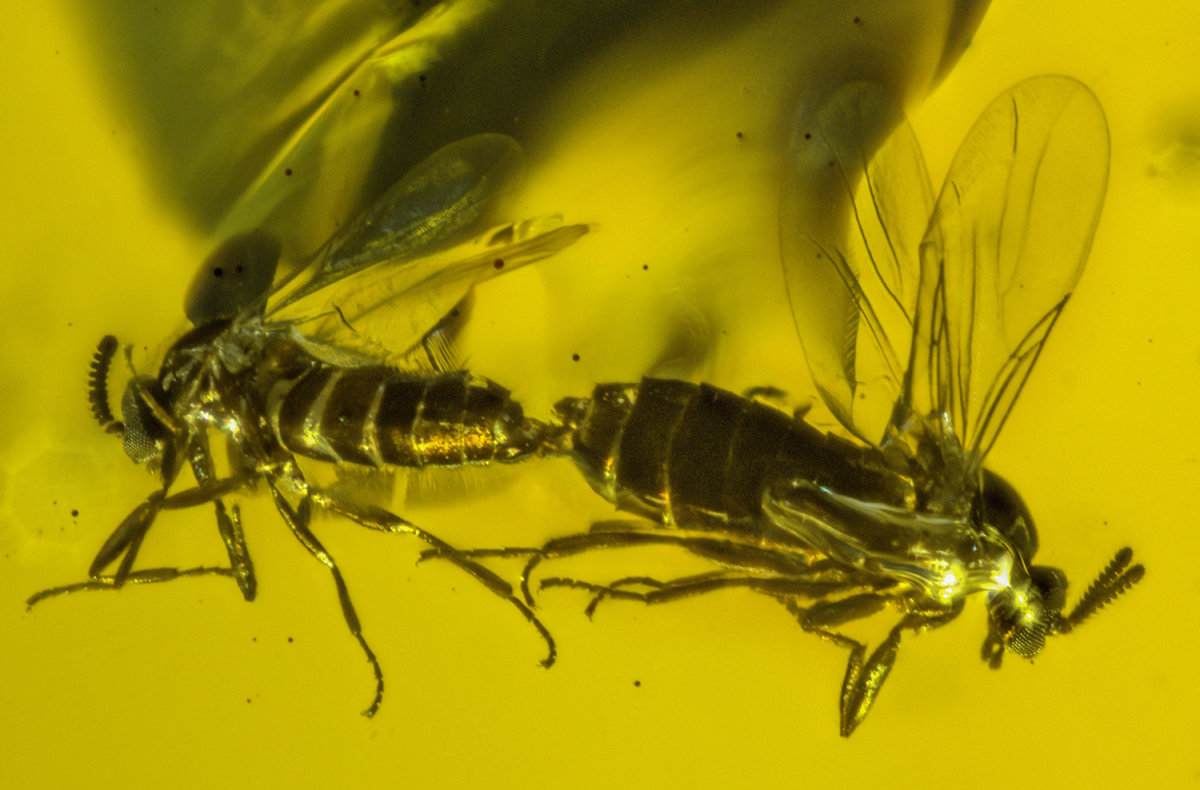

Порой в кабошонах попадаются самые неожиданные инклюзы. Так, в балтийском драгоценном камне застыл жук-палочник, гриб и волос какого-то зверя, а в кусочке застывшей смолы из Мексики – две спаривающихся мошки.

Палеонтологи, археологи, криптоботаники, зоологи и химики изучают сияющие самородки и по сей день. Несомненно, янтарь хранит в себе ещё много тайн!

|

|

| Коричневая златоглазка | Личинка пилильщика |

Спасибо за Ваш голос